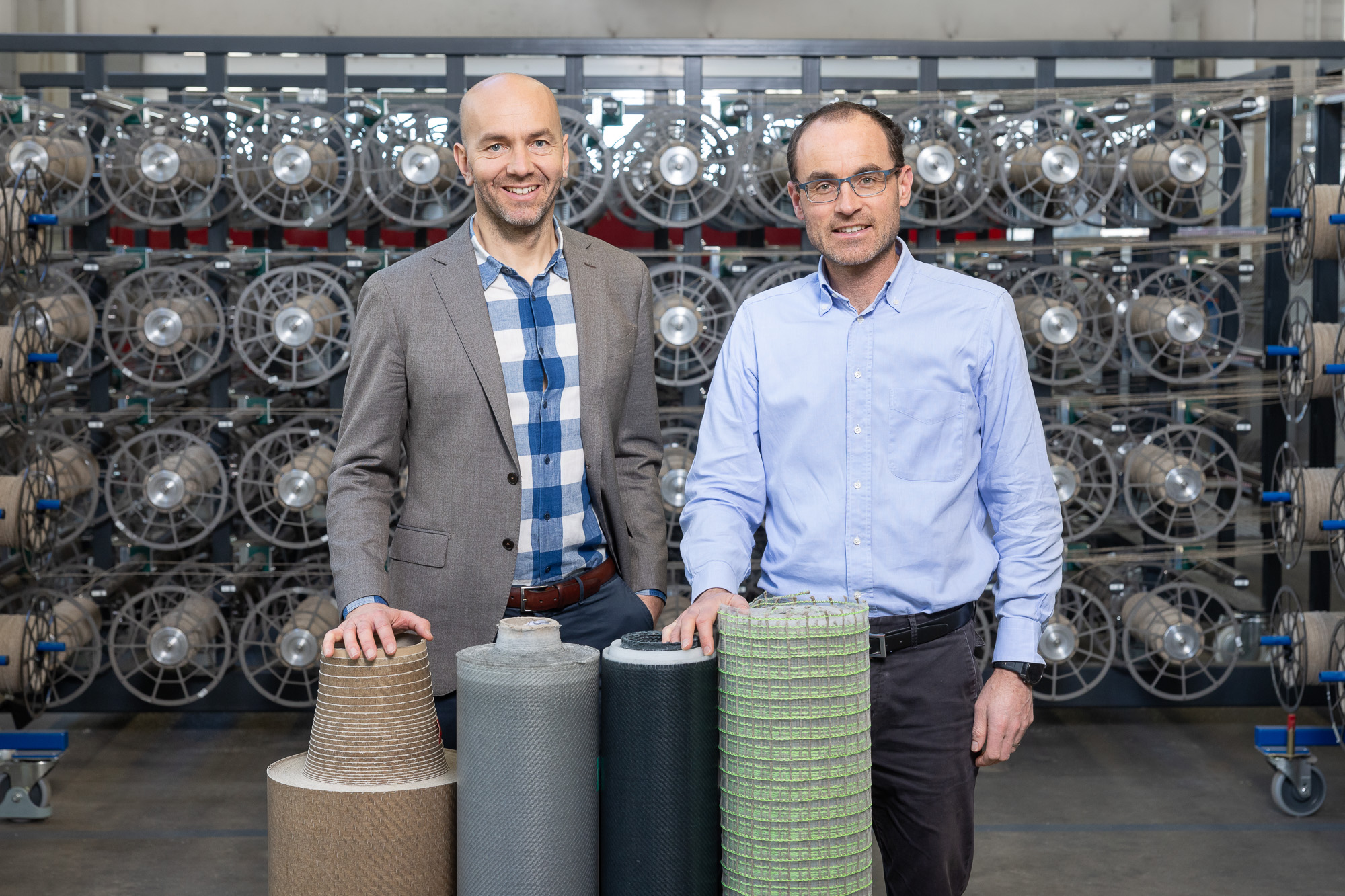

Bcomp revolutioniert mit natürlichen Fasern die Welt der Materialien. Eine Schweizer Erfolgsgeschichte zwischen Innovation, Nachhaltigkeit und globalem Wachstum. Im Gespräch mit CEO Christian Fischer geht es um die Gründerreise, strategische Partnerschaften und die Herausforderungen, ein technologiegetriebenes Unternehmen global zu skalieren.

Wie aus einer visionären Idee ein international beachtetes Cleantech-Unternehmen werden kann, zeigt Bcomp aus der Westschweiz. Gegründet 2011 in deiner Garage in Freiburg, entwickelt das Startup Hochleistungswerkstoffe aus Flachsfasern – nachhaltig, leicht und leistungsstark. Was einst mit Ski begann, ist heute ein international gefragtes Material für Motorsport, Automobil und weitere Industrien.

Wie kam es zur Gründung von Bcomp – und warum ausgerechnet Flachsfasern?

Wir waren vier Gründer – ein klassisches Garagen-Startup. In der Garage meines Mitgründers Julien haben wir versucht, leichtere Tourenski zu bauen. Der Auslöser war Frust: Die herkömmlichen Ski waren zu schwer, die leichten Ski waren zu schlecht. Also haben wir experimentiert – erst haben wir mit Schaum und Leichtholz Skikerne entwickelt. Später haben wir diese mit Naturfasern verstärkt, die damals in der Forschung auftauchten und vielversprechend waren. So begann alles. 2011 haben wir Bcomp gegründet. Mit unseren Skikernen kamen wir schnell auf den Markt, aber die Nische war zu klein. Uns war klar: Wenn wir skalieren wollen, müssen wir in den Mobilitätssektor. Leichtbau ist dort gefragt, wo sich etwas bewegt. Unsere Strategie: von den Skiern über den Motorsport in die Automobilindustrie.

Ihr habt den Sprung vom Skisport zum Motorsport und in die Automobilindustrie geschafft. Wie schwierig war dieser Fahrplan?

Sehr schwierig. Der Motorsport war unser Türöffner – da ticken die Innovationszyklen ähnlich wie im Skisport. Innovationen werden schnell aufgenommen. Marken wie BMW, Porsche oder McLaren haben uns früh Chancen gegeben. Dort konnten wir zeigen, dass unsere Materialien funktionieren. Gleichzeitig haben wir einen Vorgeschmack bekommen, was es bedeutet, Automobilzulieferer zu sein. Der Übergang in die Automobilindustrie war sehr anspruchsvoll. Es ging um Zertifizierungen, Qualitätsmanagement, Prozesse – eine völlig neue Welt. Wir mussten unsere ganze Organisation umbauen, ohne die Startup-Kultur zu verlieren. Das waren unsere härtesten Wachstumsschmerzen zwischen 2021 und 2023, die mich auch emotional sehr gefordert haben.

Oft heisst es: Nachhaltig ja, aber nicht leistungsfähig genug. Wie beweist ihr das Gegenteil?

Wir hatten Glück, dass Nachhaltigkeit 2011 noch kein grosses Thema war. Unser Ziel war von Anfang an, ein Produkt zu entwickeln, das mindestens so gut ist wie das Standardmaterial – erst dann wurde Nachhaltigkeit relevant. Leistung war unser Einstiegsticket, Nachhaltigkeit der Pluspunkt. Heute profitieren wir davon doppelt: Unsere Partner schätzen die Performance – und können gleichzeitig glaubwürdig nachhaltiger werden. Einmal in der Automobilindustrie drin, haben wir von «Gratis-Werbung» profitiert, indem wir in die Marketing-Maschinerie der grossen Marken mit hineingeraten sind. Das hat unsere Sichtbarkeit massiv erhöht.

Was waren die entscheidenden Schritte vom Schweizer Startup zum globalen Scale-up?

Unsere Grundsatzidee war von Beginn an «born global». Motorsport ist in der Schweiz verboten – also mussten wir ins Ausland. Internationale Marken wie McLaren, Porsche oder BMW gaben uns Strahlkraft. Das Timing war perfekt: Zu dieser Zeit waren die Leute sehr nachhaltigkeitsdurstig, und wir konnten Leistung und Umweltvorteil kombinieren.

Unsere Grundsatzidee war von Beginn an «born global». Motorsport ist in der Schweiz verboten – also mussten wir ins Ausland.

Mit welchen Schwierigkeiten hattet ihr besonders zu kämpfen?

Mit vielen. Strukturelle Veränderungen waren für mich persönlich das Schwierigste – da geht es auch um Menschen. Dann die Klassiker: Finanzierung, Vertrieb, Marketing. Ingenieure, wie wir es sind, denken oft technisch, nicht marktorientiert. Und natürlich die Bürokratie der Automobilindustrie. Das war ein Kulturschock. Trotzdem wollten wir die Agilität behalten, die uns stark gemacht hat. Die Vielfalt an Herausforderungen ist enorm, aber die Komplexität auch überaus spannend. Ich habe über die Jahre verstanden, dass Gelassenheit oft die bessere Antwort ist – vor allem bei Dingen, die ich nicht beeinflussen kann.

Kooperationen mit grossen OEMs sind für Startups oft schwierig. Wie habt ihr es geschafft, ernst genommen zu werden?

Das ist ein langer Weg – und vor allem ein strategischer. In dieser Branche geht nichts ohne Taktik und Geduld. Es reicht nicht, ein gutes Produkt zu haben. Du musst wissen, mit wem du sprechen musst. Es geht darum, die richtigen Menschen zu finden – die sogenannten «Champions» in den Unternehmen. Diese Leute musst du identifizieren, verstehen, in welchem Umfeld sie sich bewegen – und dein Netzwerk um sie herum gezielt ausbauen. Denn die Entscheidungsprozesse bei grossen OEMs dauern oft sehr lange – manchmal bis zu zehn Jahre. Da kann es passieren, dass dein Kontakt das Unternehmen verlässt, bevor eine Entscheidung fällt. Deshalb ist es entscheidend, dein Netzwerk auf mehreren Ebenen aufzubauen – so, dass es sich quasi selbst trägt und weiterentwickelt.

Es geht darum, die richtigen Menschen zu finden – die sogenannten «Champions» in den Unternehmen. Diese Leute musst du identifizieren, verstehen, in welchem Umfeld sie sich bewegen – und dein Netzwerk um sie herum gezielt ausbauen.

Wir haben den Motorsport bewusst als Eintrittstor in die Automobilbranche gewählt. Wenn du sagen kannst, dass du bereits grosse Marken im Motorsport belieferst, ist das ein völlig anderes Level an Glaubwürdigkeit, als wenn du mit einer Skimarke zusammenarbeitest. Wir hatten schon Lieferketten aufgebaut, konnten Skalierbarkeit zeigen und wussten, dass unsere Technologie funktioniert. Damit konnten wir beweisen, dass wir reif sind, um den nächsten Schritt zu machen. Wir haben auch eng mit den Reglementmachern im Motorsport gearbeitet – also mit jenen, die definieren, welche Materialien zugelassen sind. So konnten wir mit unserem Flachsverbundstoff genau dort punkten, wo vorher Carbon im Einsatz war – mit dem grossen Vorteil, dass unser Material keine Splittergefahr birgt.

Was habt ihr aus diesem Prozess für euch mitgenommen?

Automobilzulieferer zu werden, ist ein hochkomplexer Prozess. Man braucht einen klaren Plan – und gleichzeitig die Flexibilität, an den richtigen Stellen abzubiegen, wenn es nötig ist. Wir sind anfangs sehr naiv rangegangen und dachten: Wenn das Produkt gut ist, wird es sich schon verkaufen. Aber so einfach ist es nicht. Ein Einkäufer in der Automobilindustrie arbeitet oft seit 30 Jahren mit denselben Lieferanten. Da braucht es Mut, um einem Startup eine Chance zu geben. Du musst also Menschen finden, die Lust auf Veränderung haben. Die bereit sind, neue Wege zu gehen. Diese Offenheit ist selten – aber sie existiert. Und wenn du sie findest, musst du sie nutzen. Heute wissen wir: Glaubwürdigkeit entsteht nicht über Nacht. Sie entsteht über Proof Points, über belastbare Beziehungen und über die Fähigkeit, strategisch zu handeln – mit einer Prise Opportunismus, wenn sich Chancen bieten.

Ein Einkäufer in der Automobilindustrie arbeitet oft seit 30 Jahren mit denselben Lieferanten. Da braucht es Mut, um einem Startup eine Chance zu geben. Du musst also Menschen finden, die Lust auf Veränderung haben.

Gab es Momente, in denen du ans Aufgeben dachtest? Wenn ja, was hat dir geholfen, weiterzumachen?

In den ersten acht, neun Jahren sicher wöchentlich. Gründer:innen gelten oft als mutig – und das stimmt. Aber da ist auch viel Naivität im Spiel. Was mich weitermachen lässt, ist unser Purpose. Wir wollen echten Impact schaffen. Und ich habe ein grossartiges Team, das unsere Werte teilt. Ich habe Verantwortung für diese Menschen – das treibt mich an.

Welche Learnings hast du persönlich aus der Gründerreise gezogen, die du anderen Jungunternehmer:innen weitergeben möchtest?

Ich bin ein unverbesserlicher Optimist – aber auch Realist. Unternehmertum ist kein Spaziergang. Es ist intensiv, fordernd und manchmal brutal ehrlich. Wir neigen dazu, nur die schönen Geschichten zu erzählen – die schnellen Erfolge, die coolen Pitches, die Awards. Aber die Realität ist: Der Weg ist steinig, emotional herausfordernd und verlangt viel mehr Ausdauer, als man denkt. Meine drei Learnings sind:

Erstens: Wenn du das Gefühl hast, etwas Eigenes aufbauen zu wollen, dann tu es. Aber mach dir vorher klar, welches Risiko du wirklich eingehst. Ich empfehle, das ganz bewusst auf einer Skala von 1 bis 10 einzuordnen. Zehn ist der Worst Case – was passiert, wenn alles schiefgeht? Kannst du damit leben? Wir leben in einem Land, das Sicherheit bietet. Selbst wenn es nicht klappt, fällst du weich. Du sammelst Erfahrungen, die dich persönlich und beruflich weiterbringen. Ich finde: Wer die Lust spürt, soll es wagen – aber mit offenen Augen.

Unternehmertum ist kein Spaziergang. Es ist intensiv, fordernd und manchmal brutal ehrlich.

Zweitens: Wenn du Investoren ins Boot holst, ändert sich das Spiel. Unternehmertum wird dann zu einem System mit klaren Regeln. Ab diesem Moment geht es nicht mehr nur um deine Vision, sondern auch um Rendite, Wachstum, Reporting. Du musst bereit sein, Verantwortung abzugeben und Erwartungen zu erfüllen. Das ist nicht immer romantisch, sondern knallhartes Business.

Und drittens – der wichtigste Punkt überhaupt: Achte darauf, mit wem du gründest. Dein «Partner in Crime» muss dieselben Werte, dieselbe Vision und dieselbe Belastbarkeit mitbringen wie du. Wenn das nicht passt, wird es unglaublich anstrengend – emotional und operativ. Und danach geht es darum, das richtige Team aufzubauen. Menschen, denen du vertraust, die Verantwortung übernehmen und dich ergänzen. In meinem Team kann jeder seinen Job besser, als ich es machen würde – das ist mein grösster Stolz.

Achte darauf, mit wem du gründest. Dein «Partner in Crime» muss dieselben Werte, dieselbe Vision und dieselbe Belastbarkeit mitbringen wie du.

In meinem Team kann jeder seinen Job besser, als ich es machen würde – das ist mein grösster Stolz.

Dir hat der Artikel gefallen?

Dann wirf doch auch einen Blick auf unseren letzten Beitrag – viel Spass beim lesen!

FOUNDED

Videoformat

“23 Questions mit…”

In unserem neuen Format stellen wir Gründerinnen, Gründern oder Teammitgliedern 23 Fragen in einem One-Take – während wir durch die Firma gehen. Kein Skript, kein Cut, kein Studio. Nur echtes Startup-Leben.

23 Questions mit Pascal Rode – AVEA.

Bcomp revolutioniert mit natürlichen Fasern die Welt der Materialien. Eine Schweizer Erfolgsgeschichte zwischen Innovation, Nachhaltigkeit und globalem Wachstum. Im Gespräch mit CEO Christian Fischer geht es um die Gründerreise, strategische Partnerschaften und die Herausforderungen, ein technologiegetriebenes Unternehmen global zu skalieren.

Wie aus einer visionären Idee ein international beachtetes Cleantech-Unternehmen werden kann, zeigt Bcomp aus der Westschweiz. Gegründet 2011 in deiner Garage in Freiburg, entwickelt das Startup Hochleistungswerkstoffe aus Flachsfasern – nachhaltig, leicht und leistungsstark. Was einst mit Ski begann, ist heute ein international gefragtes Material für Motorsport, Automobil und weitere Industrien.

Wie kam es zur Gründung von Bcomp – und warum ausgerechnet Flachsfasern?

Wir waren vier Gründer – ein klassisches Garagen-Startup. In der Garage meines Mitgründers Julien haben wir versucht, leichtere Tourenski zu bauen. Der Auslöser war Frust: Die herkömmlichen Ski waren zu schwer, die leichten Ski waren zu schlecht. Also haben wir experimentiert – erst haben wir mit Schaum und Leichtholz Skikerne entwickelt. Später haben wir diese mit Naturfasern verstärkt, die damals in der Forschung auftauchten und vielversprechend waren. So begann alles. 2011 haben wir Bcomp gegründet. Mit unseren Skikernen kamen wir schnell auf den Markt, aber die Nische war zu klein. Uns war klar: Wenn wir skalieren wollen, müssen wir in den Mobilitätssektor. Leichtbau ist dort gefragt, wo sich etwas bewegt. Unsere Strategie: von den Skiern über den Motorsport in die Automobilindustrie.

Ihr habt den Sprung vom Skisport zum Motorsport und in die Automobilindustrie geschafft. Wie schwierig war dieser Fahrplan?

Sehr schwierig. Der Motorsport war unser Türöffner – da ticken die Innovationszyklen ähnlich wie im Skisport. Innovationen werden schnell aufgenommen. Marken wie BMW, Porsche oder McLaren haben uns früh Chancen gegeben. Dort konnten wir zeigen, dass unsere Materialien funktionieren. Gleichzeitig haben wir einen Vorgeschmack bekommen, was es bedeutet, Automobilzulieferer zu sein. Der Übergang in die Automobilindustrie war sehr anspruchsvoll. Es ging um Zertifizierungen, Qualitätsmanagement, Prozesse – eine völlig neue Welt. Wir mussten unsere ganze Organisation umbauen, ohne die Startup-Kultur zu verlieren. Das waren unsere härtesten Wachstumsschmerzen zwischen 2021 und 2023, die mich auch emotional sehr gefordert haben.

Oft heisst es: Nachhaltig ja, aber nicht leistungsfähig genug. Wie beweist ihr das Gegenteil?

Wir hatten Glück, dass Nachhaltigkeit 2011 noch kein grosses Thema war. Unser Ziel war von Anfang an, ein Produkt zu entwickeln, das mindestens so gut ist wie das Standardmaterial – erst dann wurde Nachhaltigkeit relevant. Leistung war unser Einstiegsticket, Nachhaltigkeit der Pluspunkt. Heute profitieren wir davon doppelt: Unsere Partner schätzen die Performance – und können gleichzeitig glaubwürdig nachhaltiger werden. Einmal in der Automobilindustrie drin, haben wir von «Gratis-Werbung» profitiert, indem wir in die Marketing-Maschinerie der grossen Marken mit hineingeraten sind. Das hat unsere Sichtbarkeit massiv erhöht.

Was waren die entscheidenden Schritte vom Schweizer Startup zum globalen Scale-up?

Unsere Grundsatzidee war von Beginn an «born global». Motorsport ist in der Schweiz verboten – also mussten wir ins Ausland. Internationale Marken wie McLaren, Porsche oder BMW gaben uns Strahlkraft. Das Timing war perfekt: Zu dieser Zeit waren die Leute sehr nachhaltigkeitsdurstig, und wir konnten Leistung und Umweltvorteil kombinieren.

Unsere Grundsatzidee war von Beginn an «born global». Motorsport ist in der Schweiz verboten – also mussten wir ins Ausland.

Mit welchen Schwierigkeiten hattet ihr besonders zu kämpfen?

Mit vielen. Strukturelle Veränderungen waren für mich persönlich das Schwierigste – da geht es auch um Menschen. Dann die Klassiker: Finanzierung, Vertrieb, Marketing. Ingenieure, wie wir es sind, denken oft technisch, nicht marktorientiert. Und natürlich die Bürokratie der Automobilindustrie. Das war ein Kulturschock. Trotzdem wollten wir die Agilität behalten, die uns stark gemacht hat. Die Vielfalt an Herausforderungen ist enorm, aber die Komplexität auch überaus spannend. Ich habe über die Jahre verstanden, dass Gelassenheit oft die bessere Antwort ist – vor allem bei Dingen, die ich nicht beeinflussen kann.

Kooperationen mit grossen OEMs sind für Startups oft schwierig. Wie habt ihr es geschafft, ernst genommen zu werden?

Das ist ein langer Weg – und vor allem ein strategischer. In dieser Branche geht nichts ohne Taktik und Geduld. Es reicht nicht, ein gutes Produkt zu haben. Du musst wissen, mit wem du sprechen musst. Es geht darum, die richtigen Menschen zu finden – die sogenannten «Champions» in den Unternehmen. Diese Leute musst du identifizieren, verstehen, in welchem Umfeld sie sich bewegen – und dein Netzwerk um sie herum gezielt ausbauen. Denn die Entscheidungsprozesse bei grossen OEMs dauern oft sehr lange – manchmal bis zu zehn Jahre. Da kann es passieren, dass dein Kontakt das Unternehmen verlässt, bevor eine Entscheidung fällt. Deshalb ist es entscheidend, dein Netzwerk auf mehreren Ebenen aufzubauen – so, dass es sich quasi selbst trägt und weiterentwickelt.

Es geht darum, die richtigen Menschen zu finden – die sogenannten «Champions» in den Unternehmen. Diese Leute musst du identifizieren, verstehen, in welchem Umfeld sie sich bewegen – und dein Netzwerk um sie herum gezielt ausbauen.

Wir haben den Motorsport bewusst als Eintrittstor in die Automobilbranche gewählt. Wenn du sagen kannst, dass du bereits grosse Marken im Motorsport belieferst, ist das ein völlig anderes Level an Glaubwürdigkeit, als wenn du mit einer Skimarke zusammenarbeitest. Wir hatten schon Lieferketten aufgebaut, konnten Skalierbarkeit zeigen und wussten, dass unsere Technologie funktioniert. Damit konnten wir beweisen, dass wir reif sind, um den nächsten Schritt zu machen. Wir haben auch eng mit den Reglementmachern im Motorsport gearbeitet – also mit jenen, die definieren, welche Materialien zugelassen sind. So konnten wir mit unserem Flachsverbundstoff genau dort punkten, wo vorher Carbon im Einsatz war – mit dem grossen Vorteil, dass unser Material keine Splittergefahr birgt.

Was habt ihr aus diesem Prozess für euch mitgenommen?

Automobilzulieferer zu werden, ist ein hochkomplexer Prozess. Man braucht einen klaren Plan – und gleichzeitig die Flexibilität, an den richtigen Stellen abzubiegen, wenn es nötig ist. Wir sind anfangs sehr naiv rangegangen und dachten: Wenn das Produkt gut ist, wird es sich schon verkaufen. Aber so einfach ist es nicht. Ein Einkäufer in der Automobilindustrie arbeitet oft seit 30 Jahren mit denselben Lieferanten. Da braucht es Mut, um einem Startup eine Chance zu geben. Du musst also Menschen finden, die Lust auf Veränderung haben. Die bereit sind, neue Wege zu gehen. Diese Offenheit ist selten – aber sie existiert. Und wenn du sie findest, musst du sie nutzen. Heute wissen wir: Glaubwürdigkeit entsteht nicht über Nacht. Sie entsteht über Proof Points, über belastbare Beziehungen und über die Fähigkeit, strategisch zu handeln – mit einer Prise Opportunismus, wenn sich Chancen bieten.

Ein Einkäufer in der Automobilindustrie arbeitet oft seit 30 Jahren mit denselben Lieferanten. Da braucht es Mut, um einem Startup eine Chance zu geben. Du musst also Menschen finden, die Lust auf Veränderung haben.

Gab es Momente, in denen du ans Aufgeben dachtest? Wenn ja, was hat dir geholfen, weiterzumachen?

In den ersten acht, neun Jahren sicher wöchentlich. Gründer:innen gelten oft als mutig – und das stimmt. Aber da ist auch viel Naivität im Spiel. Was mich weitermachen lässt, ist unser Purpose. Wir wollen echten Impact schaffen. Und ich habe ein grossartiges Team, das unsere Werte teilt. Ich habe Verantwortung für diese Menschen – das treibt mich an.

Welche Learnings hast du persönlich aus der Gründerreise gezogen, die du anderen Jungunternehmer:innen weitergeben möchtest?

Ich bin ein unverbesserlicher Optimist – aber auch Realist. Unternehmertum ist kein Spaziergang. Es ist intensiv, fordernd und manchmal brutal ehrlich. Wir neigen dazu, nur die schönen Geschichten zu erzählen – die schnellen Erfolge, die coolen Pitches, die Awards. Aber die Realität ist: Der Weg ist steinig, emotional herausfordernd und verlangt viel mehr Ausdauer, als man denkt. Meine drei Learnings sind:

Erstens: Wenn du das Gefühl hast, etwas Eigenes aufbauen zu wollen, dann tu es. Aber mach dir vorher klar, welches Risiko du wirklich eingehst. Ich empfehle, das ganz bewusst auf einer Skala von 1 bis 10 einzuordnen. Zehn ist der Worst Case – was passiert, wenn alles schiefgeht? Kannst du damit leben? Wir leben in einem Land, das Sicherheit bietet. Selbst wenn es nicht klappt, fällst du weich. Du sammelst Erfahrungen, die dich persönlich und beruflich weiterbringen. Ich finde: Wer die Lust spürt, soll es wagen – aber mit offenen Augen.

Unternehmertum ist kein Spaziergang. Es ist intensiv, fordernd und manchmal brutal ehrlich.

Zweitens: Wenn du Investoren ins Boot holst, ändert sich das Spiel. Unternehmertum wird dann zu einem System mit klaren Regeln. Ab diesem Moment geht es nicht mehr nur um deine Vision, sondern auch um Rendite, Wachstum, Reporting. Du musst bereit sein, Verantwortung abzugeben und Erwartungen zu erfüllen. Das ist nicht immer romantisch, sondern knallhartes Business.

Und drittens – der wichtigste Punkt überhaupt: Achte darauf, mit wem du gründest. Dein «Partner in Crime» muss dieselben Werte, dieselbe Vision und dieselbe Belastbarkeit mitbringen wie du. Wenn das nicht passt, wird es unglaublich anstrengend – emotional und operativ. Und danach geht es darum, das richtige Team aufzubauen. Menschen, denen du vertraust, die Verantwortung übernehmen und dich ergänzen. In meinem Team kann jeder seinen Job besser, als ich es machen würde – das ist mein grösster Stolz.

Achte darauf, mit wem du gründest. Dein «Partner in Crime» muss dieselben Werte, dieselbe Vision und dieselbe Belastbarkeit mitbringen wie du.

In meinem Team kann jeder seinen Job besser, als ich es machen würde – das ist mein grösster Stolz.

Dir hat der Artikel gefallen?

Dann wirf doch auch einen Blick auf unseren letzten Beitrag – viel Spass beim lesen!